El niño lobo

vive en Ourense

Marcos Rodríguez

Pantoja se crió con los lobos en Sierra Morena. Su vida ha sido llevada al cine

en una película de Gerardo Olivares recién estrenada. Desde hace unos años vive

en la aldea de Rante.

Marcos Rodríguez Pantoja es un niño atrapado en un enjuto

y fibroso cuerpo de un hombre de 64 años. Un chiquillo travieso y burlón de

ojos pícaros que cobra una pensión no contributiva y que tras una vida escrita

a base de golpes, traiciones, engaños y explotación goza de una más que

merecida, al tiempo que efímera y muy peligrosa, fama. O autoestima, como dice

su amigo y protector Manuel Barandela. Y es que en el pueblo ourensano de Rante

(San Cibrao das Viñas) Marcos ha dejado de ser el andaluz de gracejo risueño

que se come las palabras y al que todos recuerdan camino del bar con su

entrañable «¡Quillo, invítame a argo!» a ser el popular vecino que protagoniza

una de las películas de la temporada (Entrelobos, de

Gerardo Olivares) y al que todos consideran como algo suyo al

ver confirmado en el cine y en los medios de comunicación aquello que siempre

les causó desconfianza e incredulidad: su infancia

como niño lobo en Sierra Morena. En el bar O?Campo, donde es un

habitual, uno de los clientes ejemplifica el sentir del medio centenar de

parroquianos de Rante: «A cousa era difícil de crer, pero hai que ver as que

pasou este home e a mala vida que lle deron».

A Marcos Rodríguez Pantoja (Añora, Córdoba, 1946) lo

criaron a base de palos. Tras las palizas recibidas en el seno de la familia su

padre lo vendió a los 6 años y el niño fue llevado al Valle del Silencio,

profético nombre, para trabajar cuidando el ganado junto a un viejo cabrero.

Este, medio ciego, lo acoge y le enseña lo poco que sabe y antes de un año Marcos

se queda solo en la sierra tras la muerte del anciano. De los 7 a los 19 años

Marcos Rodríguez Pantoja vive aislado y los animales de Sierra Morena se

convierten en su familia. Los lobos lo

adoptaron, tras quedarse dormido en la cueva jugando con los

lobeznos y pasar la prueba de fuego en la que la loba se encaró con él, que

acurrucado en el fondo del cubil acabó comiendo la carne cruda del ciervo que

había traído para comer el jefe de la manada. Cuando el pequeño salvaje sintió

que la loba le lamía la cara supo que su vida estaba a salvo. Marcos Rodríguez

Pantoja fue feliz en plena Sierra Morena, -«yo era el rey

de la sierra»-, y lloró amargamente cuando lo capturó la

Guardia Civil para devolverlo a la civilización tras ser descubierto por un

guardabosques. Su historia como niño lobo en Sierra Morena es el argumento que

cautivó a Gerardo Olivares, que tuvo que contratar a un detective para

localizarlo, y lo plasma en la película Entrelobos.

En casa de su auténtico amigo, tutor y

protector, Manuel Barandela, que le ofreció venirse a trabajar

a Ourense cuando lo conoció vagando por Fuengirola -y desde hace 14 años son

inseparables-, Marcos Rodríguez Pantoja desconfía de los desconocidos y solo se

arranca a hablar cuando ve que Barandela está tranquilo y relajado, como si esa

percepción fuera la garantía de que no hay peligro inminente: «Si te cuento mi

vida empiezo y no paro, pero ya se sabe todo por la película». Sobre su

infancia recuerda que iba de paliza en paliza; tras la muerte de su madre, su padre

se va a vivir con otra mujer: «Y la madrastra me mandaba todos los días a robar

bellotas. Tenía que juntar con la taleguilla un saco al día: si me pillaba la

Guardia Civil robando las bellotas me arreaba y me las quitaba. Si llegaba a

casa sin las bellotas ella me zoscaba otra paliza y me tiraba a la calle para

que durmiera fuera. O sea, que cobraba siempre, ya te digo». Y se echa a reír

con un sonido contagioso, a medio camino entre la risa y un grito animal: «Me

ponían a guardar guarros y yo era muy pequeño y no podía con ellos y se me iban

a comer la cebada. Y allá se salía el hijo del dueño, que tenía una correa en

remojo en un cubo, y también me daba otra paliza. Por todos los lados me caían

palos a mí, no había más que palizas». Con el paso del tiempo perdonó a su

padre -«esas cosas se hacían antes»- y equipara su venta con una liberación:

«En la sierra estaba muy a gustito y nadie me pegaba -suelta una gran

carcajada- y perdoné a mi padre porque no sé si lo hizo por bien, para

ahorrarme las palizas, o por mal». En los 12 años que vivió en Sierra Morena se

convirtió en uno más de los animales: su mejor amiga era una serpiente a la que

crió y le salvó la vida, primero dándole latigazos para que no se refugiara

durante una tormenta junto a un alcornoque que un rayo volatilizó segundos

después y en otra ocasión guiándola hasta unas hierbas que le curaron de la

intoxicación por algo que había comido, y sus enemigos los jabalíes: «Es un

bicho amigo cuando lo crías de pequeñito, entonces sí, y con todo eso si estás

dormido te muerde y te come porque son unos guarros».

El caso de Marcos Rodríguez Pantoja se asemeja al de Víctor de Aveyron, el niño encontrado en los bosques de Toulouse, que fue llevado al cine por François Truffaut en El pequeño salvaje (1969), y, como aquel, Marcos empezó su calvario al regresar a la civilización. Cuando lo atraparon y llevaron a Fuencaliente a rapar olió el peligro al ver cómo el barbero cogía la navaja: «Saqué el cuchillo de matar, me eché encima y empecé a bocados con él. La Guardia Civil la emprendió a golpes conmigo, me esposaron y cogieron a un señor de la calle para que le cortaran el pelo y yo lo viera». Le compraron zapatos que tuvo que tirar -«no daba andado porque tenía cuatro callos en los dedos»- y acabó con las monjas, que lo mandaron al dentista a que le arrancara los dientes porque la emprendía a mordiscos con las uniformadas, que al día siguiente de hacer la primera comunión lo mandaron al servicio militar: «Muy mal hecho, porque allí también me arrearon de lo lindo, hasta que me devolvieron con las monjitas». En Entrelobos Marcos se interpreta a sí mismo y su vuelta a Sierra Morena sirvió para comprobar que sus cualidades siguen intactas: «Gerardo Olivares me dijo: "Pega un aullido a ver si te contesta algún bicho". Y yo le dije que allí ya no había nada. Insistió. En esto que me arranco y pego un par de aullidos y me veo venir cinco o seis lobos. Yo me dije: "¡Adiós, Macareno, y esto de dónde ha salido!". Y aunque tuve algún problema con el macho, porque se celaba, al poco tiempo ya estábamos jugando». Con Sancho Gracia hizo buenas migas y la relación con Juanjo Ballesta y Manuel Camacho, que lo interpretan de joven y de niño, es excelente.

Cuando se estrenó la película en Córdoba Marcos se definió como «el primer lobo vestido con traje» y a Ourense ya ha bajado en varias ocasiones a verla. Y a hacer pillerías: «Pego un aullido y la gente se asusta: ¡joé, si está el lobo en medio de la sala!».

El juego de cabeza afecta a la memoria y al cerebro

Todos en algún momento nos hemos tropezado con este término,

pero ¿qué es realmente un CAPTCHA?

CAPTCHA es un acrónimo que

significa “Prueba de Turing pública y automática para diferenciar a máquinas y

humanos” (Completely Automated Public Turing

test to tell Computers and Humans Apart

en inglés).

El Test

de Turing consiste en una prueba que permite determinar si un

interlocutor es una máquina o un humano. Un CAPTCHA es una especie de prueba desafío-respuesta que

nos plantea un sistema informático. Se suele usar para evitar

problemas de spam. Por ejemplo, se utiliza en 20minutos.es en

el formulario de envío de comentarios para evitar que un robot los envíe de

forma automática.

Los CAPTCHAs consisten en

utilizar imágenes con letras y números distorsionados y modificados

aleatoriamente, de tal forma que sólo los pueda entender un humano, pero no una

máquina.

¿Pero

qué pasa si un usuario tiene problemas de visión? Actualmente

existen sistemas que incorporan sonido, se le presenta al usuario la grabación

de una serie aleatoria de letras y números con cierta distorsión.

Hasta ahora se pensaba que la edad

de nuestro planeta era de 4.530 millones de años, pero astrónomos alemanes,

suizos y británicos acaban de calcular que, en realidad, tiene entre 4.400 millones y 4.510 millones de

años. Es decir, es entre 20 y 90 millones de años más joven de lo que

se creía.Los resultados del estudio, realizado por científicos de las

universidades de Munster, Cambridge y de la Técnica de Zurich, se basan en el análisis del impacto de los choques de otros

cuerpos con la Tierra.

"Lo más importante es que esa edad concuerda con la de la Luna", explica Klenie Thorsten, profesor del Instituto de Planetología la ciudad alemana de Munster, que ha publicado sus conclusiones en Nature Geoscience. Según el experto, los cálculos que se habían realizado sobre la edad de nuestro planeta no tuvieron en cuenta que la corteza terrestre tiene marcas de los cuerpos de los que se formó

Domingo 5 de enero de 2003 - Número 377 CLONACIÓN | EL CUERPO DE CRISTO Y Jesús Ii nacerá de la Sábana Santa JOSÉ MANUEL VIDAL

El mero enunciado suena a blasfemo. Sacudidos aún por el anuncio de la secta de los raelianos de la creación de dos bebés clonados, otra secta estadounidense pretende el más difícil todavía: clonar a Jesucristo. ¿Simple provocación o rebeldía blasfema y tenebrosa contra el mismo Dios? ¿Cuáles son las posibilidades de que la ciencia pueda clonar al hombre de la Sábana Santa, la mortaja con la que se cubrió el cadáver de Cristo? ¿Sería posible obtener un clon, un ser genéticamente idéntico a Jesucristo, gracias a la sangre encontrada en el santo sudario de Turín o en otra de las numerosas reliquias del Nazareno?

|

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

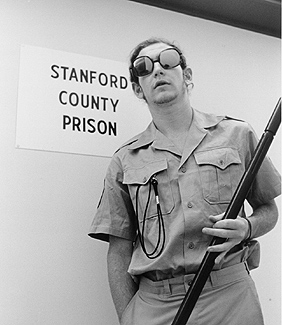

MIRADA ATRÁS El experimento en la cárcel que acabó mal En 1971, 24 estudiantes de la Universidad de Stanford participaron en un polémico experimento, convirtiéndose en reclusos y guardias de una cárcel ficticia. Pero pronto se olvidaron de que era una simulación: unos perdieron la voluntad; otros mostraron conductas sádicas. El autor del estudio publica ahora un libro donde establece un paralelismo entre aquella experiencia y las recientes torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

Por Julio Valdeón Blanco La bondad y su contrario resultan viscosos. Según el tópico, cuestionado hoy por un número apreciable de científicos, cualquiera, en el contexto adecuado, puede travestirse en verdugo. Nada nuevo. Ése fue el guante arrojado por los abogados de los nazis en Nuremberg. Sus defendidos gasearon a millones, sí, pero seguían órdenes. Los uniformes, el principio de autoridad, etcétera, explicaban la atrocidad y atenuaban la culpa. La idea fue rechazada. Muchos implicados fueron ejecutados o sentenciados de por vida. Sin embargo, prendió la idea de que el pueblo alemán sufrió una suerte de psicosis, una alucinación maléfica que salvaba a la Humanidad en perspectiva. Intrigados por la maldad de tipos en apariencia normales y espoleados por el encargo de la Marina estadounidense de realizar un experimento que explicara los episodios de sadismo ocurridos en muchas de sus prisiones, Philip Zimbardo y otros psicólogos ejecutaron –en el verano de 1971– el denominado Experimento de la Universidad de Stanford. A tal fin reclutaron estudiantes para simular las condiciones de una cárcel y solicitaron que unos actuaran como prisioneros y otros como guardias durante dos semanas. Todo sería controlado con monitores. Querían descubrir si aquellas condiciones fomentaban la crueldad; si las personas, enfrentadas a una situación de poder, reaccionaban de forma brutal. En teoría, el problema de las cárceles de la Marina consistía en que los individuos aspirantes a carceleros eran gente poco representativa del común, y las humillaciones, los malos tratos... quedaban explicados por unos procesos de selección erróneos. Eso creía Zimbardo, y eso pensó que demostraría. De los 75 voluntarios que respondieron a los anuncios colocados en el campus, se seleccionaron 24. De forma aleatoria, 12 actuarían como presos y otros 12 como cancerberos. Los primeros serían confinados en una cárcel ambientada en el sótano del departamento de Psicología. Estarían allí dos semanas, si bien podían abandonar el experimento cuando quisieran (siempre que renunciaran a la paga por los días que faltaban, 15 dólares diarios). Los supuestos funcionarios de prisiones cumplirían turnos de ocho horas y el resto del tiempo regresarían a su vida normal. Recibirían uniformes caquis, gafas de espejo que impedían el contacto visual y porras. Zimbardo ejercería como superintendente. Controlar la mente y la voluntad. El día anterior, en una reunión previa con los guardias, Zimbardo alertó contra el uso de la violencia y comentó que «podéis inducir en los prisioneros el aburrimiento, incluso el miedo; crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, y de que no tendrán privacidad... Vamos a despojarles de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno». Los que aceptaron ser prisioneros fueron arrestados sin previo aviso en sus domicilios o en el campus por la policía, que colaboró en el experimento. Antes de ser conducidos a la cárcel fueron fichados en dependencias policiales; y una vez en prisión, desnudados, despiojados, vestidos con una especie de camisones y sin ropa interior, obligados a colocarse unas medias en la cabeza que simulara que la llevaban rapada y una cadena en el tobillo, calzados con unas chanclas de goma que les obligaban a caminar de forma artificial e identificados con números. Al final del primer día, los reos iniciaron una rebelión, sofocada brutalmente por los guardias. Para hacerse valer usaron extintores y agredieron a los reclusos. Y los guardias extremaron su celo. Aplicaron una reglamentación salvaje. Mezclaron premios y castigos de forma aleatoria. Desnudaron a los prisioneros. Controlaron el uso del lavabo. Obligaron a los presos a realizar flexiones y simular actos homosexuales. Les forzaron a limpiar las letrinas con las manos desnudas. Dividieron a los reclusos entre buenos y malos: argumentaron que los malos eran delatores, perjudicaban a los buenos y merecían sus castigos. Durante la noche, creyendo que las cámaras estaban apagadas, muchos guardias extremaron la crueldad. Al menos un tercio de ellos, según los psicólogos, parecía disfrutar con los castigos y practicaba conductas que los catalogaba como «sádicos». Un amplio número de funcionarios solicitó realizar horas extraordinarias, sin paga. El recrudecimiento de los correctivos y su aparente arbitrariedad resquebrajó la psique de los presos. Casi todos sufrieron trastornos del comportamiento. Algunos fueron liberados antes de tiempo. Otros pedían la «libertad condicional», olvidando, al menos en apariencia, que podían irse cuando quisieran. Cuando su libertad era negada, aceptaban el resultado con resignada pasividad. Muchos actuaban como autómatas o zombis. La situación llegó a ser tan dura que incluso Zimbardo comenzó a creerse su papel de director de la cárcel. Once días antes de lo ideado, decidió terminar el experimento. En teoría, Zimbardo demostró la fuerza de la «obediencia debida» y el poder de sugestión de la autoridad, pero la idea previa de que sólo individuos con historiales violentos actuarían como verdugos quedó mermada. Según el psicólogo, fueron las circunstancias las que hicieron de los participantes unos monstruos. También resultaba claro que, ante una situación de violencia, la mayoría de las personas no reaccionaba como héroes. Preferían someterse a la injusticia y evitar sanciones, incluso con perjuicio de sus compañeros. Zonas oscuras de la personalidad. Muchos investigadores cuestionan tanto la legitimidad ética del experimento como el método científico empleado. Sus resultados, dicen, no son verificables; Zimbardo y los suyos ejercieron un papel subjetivo, involucrándose demasiado; el experimento sólo fue realizado con un grupo de personas, una sola muestra, y además su duración fue demasiado corta. Zimbardo nunca volvió a involucrarse en un experimento tan radical. A sus 74 años goza de gran prestigio, y en 2002 fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología. Los estudiantes, protagonistas de aquella experiencia, fueron seguidos durante años, a fin de detectar posibles cicatrices. Ninguno mostró desórdenes importantes ni incurrió en actos violentos, desarrollando sus vidas sin aparente problema. Muchos, o al menos eso asegura Zimbardo, incluso agradecieron la experiencia. Arguyen que, gracias al experimento, descubrieron zonas oscuras en su personalidad, alertándolos ante futuras tentaciones. Como antecedente a la prisión de la Universidad de Stanford cabe citar un experimento de orden similar, realizado en 1963 en la Universidad de Yale por un compañero de Zimbardo, Stanley Milgran. Reputado psicólogo social, Milgran quería averiguar «cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico». El experimento consistía en que uno de los voluntarios aplicaba (supuestas) descargas eléctricas sobre otro voluntario –previamente atado a una silla eléctrica– cuando éste respondía mal a un cuestionario. Quien aplicaba el voltaje creía en la realidad de la prueba. Desconocía que las descargas eran falsas y que el sujeto atado era un actor aleccionado para retorcerse conforme éstas aumentaban y llegando a un supuesto coma a partir de los 300 voltios. Cada fallo daba lugar a un aumento del voltaje, que podía llegar a los 450 voltios y estaba marcado con un símbolo de muerte. Antes de las pruebas Milgran preguntó a estudiantes y colegas del departamento qué porcentaje alcanzaría los 450 voltios. Todos pensaron que apenas llegaría un 1,5%. Craso error. Un 65% de los voluntarios lo hizo. Nadie paró antes de los 300 voltios. Cierto que muchos protestaron, pero la mayoría torturó hasta el final. Experimentos posteriores han confirmado que el porcentaje es siempre similar. Zimbardo y Milgran hicieron de la psicología un campo de batalla y retorcieron el empirismo. Siguiendo su estela otros probaron caminos afines. Cuando un grupo de niños fue aleccionado para rechazar a otros por minucias como el color del pelo los resultados fueron aterradores. Hoy ningún departamento ampararía simulaciones tan extremas, si bien, gracias a ellas, la mayoría de los psicólogos sociales disfruta de un campo de pruebas rico en sombras y abierto a múltiples interpretaciones. Quedan, para quien quiera verlos, los vídeos de aquellos días, un paseo por el Hades que evidencia nuestra tozuda voluntariedad para el sadismo. Al amparo de un uniforme, ciudadanos normales mostraron colmillos de vampiro. Veintiséis años después, sucesos como los de la prisión iraquí de Abu Ghraib corroboran lo advertido por Zimbardo y compañía. Así, el escándalo de las torturas infligidas a presos iraquíes por soldados americanos ha llevado al padre del experimento Stanford a escribir «The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil» (El efecto Lucifer: cómo la gente buena se convierte en mala). El libro pone de manifiesto los paralelismos que existen entre su estudio y las vejaciones en Abu Ghraib. Además, en 2008 llegará a la gran pantalla The Stanford Prison Experiment, dirigida por Christopher McQuarrie, guionista de la oscarizada Sospechosos habituales. «The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil» (Random House), de Philip Zimbardo, está editado en inglés. |

AUTOR

Trabajo esclavo en la India: tres empresas españolas están incluidas en la 'lista negra'

Niñas

y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en

condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de

0,88 euros al

23/03/2012 06:00 - ACTUALIZADO:

09/10/2014 18:28

Niñas y adolescentes trabajando sin

contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de

72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que

sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y

que servirá para pagar su dote matrimonial. Ese es

el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu,

al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la

esclavitud por empresas textiles de aquel país que luego suministran sus

productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las españolas Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel.

Un exhaustivo y

documentado informe elaborado por el prestigioso Centre for

Research on Multinational Corporations -una organización independiente

holandesa sin ánimo de lucro que escruta a las grandes multinacionales- y el

India Committee of the Netherlands -una ONG del mismo país impulsora de la

campaña Clean Clothes (Ropas Limpias) contra la

explotación vinculada al comercio textil- saca los

colores a algunos de los gigantes mundiales de la moda por

comerciar con esa presunta red de trabajo esclavo. Entre ellos, Tommy Hilfiger,

Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés,

Inditex -propietaria de Zara- y Cortefiel.

El informe, titulado Captured by cotton (Atrapadas en el algodón), relata el

proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes indias de entre 14 y 20

años por los grandes fabricantes textiles de Tamil Nadu. La inmensa

mayoría de ellas pertenece a los Dalit, la casta más baja de la India,

considerada impura y dedicada a tareas

marginales con míseros salarios: limpiadores, lavanderos, artesanos

callejeros... Las adolescentes son atraídas por sus empleadores con falsas promesas de una vida mejor que incluye

comida y alojamiento en las mismas factorías, y empujadas por sus padres

por el reclamo de un salario diferido que

cobrarán al acabar sus contratos para costear su dote y contraer

matrimonio.

Prácticas prohibidas

El pago de una dote fue prohibido por

ley en la India en 1961, pero sigue siendo una práctica muy habitual en

las zonas rurales y más deprimidas del país.

Muchas familias contraen elevadas deudas para poder hacer frente a ese

gasto, con la esperanza de que sus hijas -y ellos mismos- salgan de la miseria

si logran casarse. En esas condiciones de marginación y pobreza extrema, la

oferta de un salario con el que pagar su dote y tres comidas al día es un

argumento más que suficiente para que los reclutadores textiles de

Tamil Nadu logren atraer cada año a miles de jóvenes a lo que se ha bautizado

como Plan Sumangali (la palabra tamil sumangali se aplica a las mujeres solteras que

aspiran a casarse, ser felices y verse colmadas de bienes materiales).

De las cuatro grandes fábricas

manufactureras que copan la producción en ese estado indio citadas en el

informe -Eastman Exports, SSM India, Bannari Amman Group y KPR Mill-, Eastman Exports tiene entre sus principales clientes a

Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel. Los autores del estudio, elaborado

sobre el terreno con entrevistas a más de un centenar de empleadas y ex

trabajadoras, además de sindicalistas, miembros de ONG's y académicos, revelan

que ese conglomerado indio tiene 24 centros textiles y una capacidad de

producción de seis millones de prendas de ropa interior al día y otros

seis millones de pantalones, faldas y vestidos al mes.

Un portavoz oficial de El Corte Inglés

reconoció ayer a El Confidencial que Eastman

Exports es uno de los proveedores de la firma presidida por Isidoro Álvarez, pero aseguró que la compañía india ya

ha abandonado las prácticas del Plan Sumangali y

ha superado con éxito dos auditorías

internacionales BSCI (Business Social Compliance

Initiative), un sistema ideado por las grandes multinacionales para evitar

auditorías múltiples y redundantes a sus principales suministradores.

"Eastman Exports, según las auditorías BSCI, sólo comete ahora algunas infracciones leves",

añadió el citado portavoz.

Jornadas laborales interminables

El informe Captured by cotton admite, en efecto, que Eastman

Exports suprimió en 2010 el pago diferido a sus

trabajadoras, pero añade a continuación que éstas sufren aún prácticas

abusivas, muy cercanas a la explotación laboral,

por parte de la compañía india. Entre otras, una semana laboral de 72

horas, con jornadas forzosas de 12 horas diarias durante los picos de

producción y sin recibir a cambio compensación económica; libertad de

movimientos estrictamente restringida al interior del complejo textil, que sólo

pueden abandonar una vez al mes y bajo vigilancia; contratos exclusivamente

verbales que son frecuentemente violados por la empresa y prohibición expresa

de afiliarse a un sindicato.

Desde Inditex, por su parte, aseguraron

que el informe fue analizado en junio de 2011 por la Ethical Trading Initiative (ETI),

una organización internacional con sede en Londres que combate la explotación

laboral, y de la que forma parte la multinacional gallega fundada por Amancio Ortega. "Inmediatamente se adoptaron

acciones preventivas para impedir que cualquiera de las situaciones de riesgo

señaladas en el informe se pudieran llegar a producir", señaló ayer un

portavoz de la compañía. "Tras nueve meses de trabajo, el resultado final

apunta a que las situaciones de riesgo están ahora

monitorizadas y se persiguen de forma eficaz las

irregularidades", añadió.

Precisamente el pasado miércoles,

durante la presentación en Madrid de los resultados de Inditex en 2011, un periodista de

la televisión pública francesa France 2 preguntó al presidente de la

compañía, Pablo Isla, por qué permite el

trabajo infantil en algunos de sus proveedores indios, y aseguró que la cadena

emitirá en mayo un documental en el que supuestamente se demuestra que Inditex

tolera la explotación de niños de 14 años. Isla respondió que esas preguntas eran "improcedentes" y

estaban "fuera de lugar".

Por último, un portavoz de Cortefiel, otra de las firmas españolas que

comercia con Eastman Exports, señaló que la compañía textil india "es un

proveedor de clase A que cumple todos los certificados y que no está dando

problemas". El mismo portavoz añadió que Cortefiel "no ha detectado esas deficiencias que menciona el

informe", y que el grupo -propietario de marcas como Springfield,

Women'secret o Pedro del Hierro- "no tolera en sus proveedores

comportamientos socialmente inaceptables"

Más platón y menos Prozac

Lou Marinoff

Más Platón y menos Prozac explica con enorme acierto y sencillez la recuperación actual de la filosofía para la vida cotidiana

Uno de los libros más vendidos en estos diez últimos

años es El mundo de Sofía, escrito por Jostein Gaarder, un oscuro

profesor de filosofía que durante una década dio clase en un instituto noruego

de segunda. Más tarde publicó Maya, una reflexión en torno al

origen y posterior evolución del universo. Lo interesante en el caso de Gaarder

es cómo un perfecto desconocido, luterano, con una formación que no es para

tirar cohetes -estudios de Filología Escandinava e Historia de las Ideas y de

la Religión- se puede hacer multimillonario con un libro de filosofía de

carácter didáctico en el que con cierta confusión se mezclan el amor a la vida,

a Dios y a la

Con Lou Marinoff está pasando algo semejante. Estamos

ante un profesor del departamento de Filosofía del City College de Nueva York,

departamento apenas conocido y que desde luego no ha producido ningún premio

Nobel, que ha sido capaz de escribir un libro del que ahora mismo se están

vendiendo miles y miles de ejemplares en todo el mundo. Aunque Gaarder y

Marinoff no tienen mucho que ver, coinciden en haber sido capaces de extraer de

la filosofía su máxima sabiduría.

Más Platón y menos Prozac es un volumen que articula

cuatro partes bien distintas. La primera de ellas explica con enorme acierto y

sencillez la recuperación actual de la filosofía para la vida cotidiana.

Marinoff ofrece además un magnífico resumen de la historia de la filosofía que

podría ser un texto de lectura obligada en el bachillerato. Otra cosa es su

brevedad; por poner un ejemplo, despacha a Kant en un abrir y cerrar de ojos

pero hace comprender al lector la complejidad kantiana de la distinción entre

fenómeno y noumeno. Este resumen histórico justifica por sí mismo la lectura

del libro.

En esta primera parte, no en balde titulada “Los

nuevos usos de la sabiduría antigua”, Marinoff plantea la utilidad de la

filosofía como conjunto de saberes de sanación de las patologías individuales y

sociales que en el mundo posindustrial acosan al género humano. Para él la

filosofía contiene un acerbo histórico con un potencial de terapia

incalculable. Marinoff fundó en 1998 la American Philosophical Practitioners

Association (APPA), de la cual es presidente. La APPA es una asociación

profesional que opera a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que ya conocen

en Canadá, Alemania, Israel, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia y Reino Unido.

Su objetivo es formar a los asesores filosóficos que han de trabajar

profesionalmente con clientes individuales o con grupos u organizaciones a fin

de resolver los conflictos de su clientela. Asimismo intentan lograr que los

profesionales tengan la formación adecuada. Como sucedió en los comienzos del

psicoanálisis, la práctica del asesoramiento filosófico no está regulada, no

existe una normativa ni en Norteamérica ni en el resto del mundo.

En todo caso el planteamiento básico de Marinoff tiene

interés. El número de personas que viven en países ricos con la vida aparentemente

solucionada y que, sin embargo, tienen un sinfín de problemas en su vida

personal y profesional que amargan constantemente su existencia cotidiana es

cada vez mayor. La gente a la que se dirige Marinoff es un grupo social de

nueva formación, carne -cada vez más abundante y variada- de manual de

autoayuda. Personas que antes acudían a la consulta de un psicólogo, un

psiquiatra, un consejero matrimonial, el médico de cabecera o incluso un cura y

que han llegado a la conclusión de que ya no les compensan las largas y caras

sesiones del psicoanalista; o que el psiquiatra de turno les diga que tienen

una depresión endógena y les atiborre de pastillas de litio, prozac o del

comprimido de moda entre las grandes compañías farmacéuticas y los médicos. Lo

que Marinoff ofrece a este público, que sin sufrir enfermedades mentales

importantes padece desajustes que constituyen un incordio vital, es un diálogo

en el que el sujeto ya no se contempla como un potencial enfermo mental. A

través del diálogo, el paciente analiza su problema a la luz de las armas

filosóficas: la racionalidad, la lógica o la capacidad de disección de los

problemas.

Dejando a un lado la última parte de este volumen

(cinco apéndices de carácter complementario), la segunda y la tercera parte

están conformadas por un conjunto de casos prácticos que van desde las penas

que provoca el cáncer de pecho en las mujeres hasta los conflictos

matrimoniales o los problemas del ejecutivo moderno. Ilustraciones al objetivo

principal de este libro: aprender desde la filosofía a entender el mundo y

comprenderse a uno mismo.